En bandeau de ce texte, une photo de Curzio Malaparte avec son chien Febo, à Lipari en 1934, que je me suis permise de capturer pour illustrer ce texte. Je n’en connais pas l’auteur et ne sais pas si elle est libre de droits.

À René Novella, traducteur préféré de Curzio Malaparte, disparu le 3 mars 2018.

Préambule : Je ne suis qu’une simple lectrice de Malaparte dont j’admire intensément le talent, le style, l’Européanisme. Malaparte est pour moi un géant de la littérature italienne, voire européenne, un conteur hors pair, un visionnaire, un courageux, un personnage fantasque, génial, même s’il est narcissique. Comme tout être humain, Malaparte a des failles, des blessures. J’ai été émue par son immense solitude, qui est le propre de tout grand artiste. Mais j’ai longtemps sous-estimé l’intensité de cette solitude, découverte en lisant progressivement la biographie de Maurizio Serra, les rares correspondances, et les propos relatés dans différents livres comme Malaparte à contre jour, d’Orféo Tamburi, Du côté de chez Malaparte de Raymond Guérin, Malaparte m’écrivait de René Novella. Et puis, l’écrivain a eu un parcours un peu sinueux. Son adhésion au fascisme lui a été reprochée. Mais en lisant Monsieur Caméléon, ou Technique du coup d’état, le lecteur comprend vite qu’il n’en est rien. Cet écrivain est un homme d’une rare complexité. J’ai du mal à comprendre pourquoi cet écrivain majeur n’est pas reconnu à sa juste valeur.

Précisément, ce sont cette complexité, son oeuvre, sa personnalité “à part”, et enfin la divine Casa Malaparte à Capri qui m’aimantent, m’envoûtent.

Je ne suis pas une universitaire, et dispose d’un temps infinitésimal pour écrire la nuit. Au fur et à mesure de la rédaction de ce texte, je me suis sentie embourbée, et je dois reconnaître, dépassée par le sujet. Car en fait, c’est un sujet de thèse ! Je ne veux surtout pas “abîmer” Malaparte, le desservir, lui faire du mal. Mon objectif est à l’opposé. Je demande donc aux lecteurs de l’indulgence, même si je prends le risque de publier ce texte imparfait.

Malaparte ne se réduit pas à son lien si particulier avec les animaux. J’aurais pu aussi choisir par exemple : Proust chez Malaparte ! Il faudrait une vie entière pour l’explorer dans son entièreté. Je dois donc donner l’explication du choix de ce sujet. Cet été, une amie à qui je parlais souvent de Malaparte, m’a demandé conseil pour le découvrir. Je lui ai suggéré de commencer par Technique du coup d’état et Kaputt. Un samedi, je reçois un appel : “Je suis passée à la librairie, et il n’y avait aucun des deux titres, j’ai donc acheté La Peau et Un bal au Kremlin“. J’ai eu aussitôt un très mauvais pressentiment car elle adore les animaux, elle fait tout pour les sauver et est très impliquée dans la cause animale. Je la préviens que La Peau est un livre dur et cruel et par précaution, lui dis que Malaparte adorait les animaux … Courant août, alors même que je contemplais la maison de Malaparte, depuis les sentiers derrière la Casa, et que je me désolais de voir et d’entendre ces meutes de bateaux touristiques qui constituent une vraie pollution pour mon sujet d’adoration, je reçois un mail de sa part, m’annonçant qu’elle avait jeté les livres de Malaparte et ne voulait plus en entendre parler. Elle n’avait pas supporté le passage relatant les expériences médicales sur Febo et tous ces chiens. Cela m’a fendu le coeur. J’ai tout essayé en lui disant que ce passage n’était que pure fiction, que Febo avait eu la plus belle des vies, qu’il était enterré dans le plus bel endroit au monde, à la Casa Malaparte, mais rien n’y a fait. “Il faut être malade et tordu pour écrire cela et faire souffrir un chien adoré”, m’a-t-elle répondu. Je n’ai plus jamais osé lui parler de Malaparte.

Mon petit texte n’a nullement la prétention d’apporter une quelconque réponse au sujet. Il ne veut en rien être exhaustif et n’est que le reflet de mes lectures, mes déambulations malapartiennes, mes réflexions sur cette singularité qui saute aux yeux, sur ce lien si particulier et intense entre l’auteur et les animaux. Je souhaite seulement apporter un petit peu de mon admiration pour Malaparte. Mon objectif sera atteint si je donne envie à au moins une personne, d’ouvrir les livres de Malaparte, ou communique à quelqu’un ma passion.

*****

Il faut mettre tout d’abord un peu de contexte :

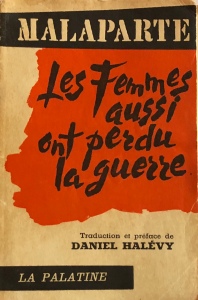

Malaparte est né en 1898, pour mourir jeune en 1957. Il aura finalement peu vécu dans les villes, préférant la campagne, la nature et les paysages : forêts, montagnes, plaines, fleuves, … Il a grandi en Italie, et la lectrice que je suis, ressent l’amour de cette terre italienne et des paysages italiens dans ses nombreuses nouvelles. Pendant son 2ème long séjour à Paris de mi 1947 à fin 1949, il se réfugie volontiers à l’abbaye de Royaumont ou dans la maison de Daniel Halévy à Jouy en Josas, toute proche de la forêt.

Malaparte, tout comme mon grand-père, Romain Darchy (1895 – 1944), aura connu l’horreur de la première guerre mondiale et côtoyé la mort très tôt puisque Malaparte s’engage à seulement 16 ans : Un adolescent !

Et même si déjà il possède une vision extraordinaire du monde, de l’Europe qu’il relate dans Viva Caporetto, il a été obligatoirement marqué par l’horreur de cette guerre. Il combat aussi en France. Son très joli poème Les morts de Bligny jouent aux cartes a été traduit par Maurizio Serra dans sa biographie de Malaparte, pages 563 à 567, de l’édition Grasset (2011)

Puis il sera correspondant de guerre, pendant la seconde guerre où il relate à la fois l’effroi et l’émerveillement de ce qu’il voit, dans Kaputt. Puis bien sûr, dans La Peau, le cauchemar et la frayeur sont à son comble. Enfin, pour fermer cette trilogie, Il y a quelque chose de pourri, est un livre complexe, sous-évalué (comme le dit si justement Maurizio Serra) et délaissé.

Je ne sais jamais vraiment quelle est la part de vérité et d’invention en lisant Malaparte. C’est un peu cela aussi sa magie de conteur ! Mais de ses livres, se dégagent un attrait indéniable et une étrange fascination pour la pourriture, la monstruosité, le mal, la brutalité des hommes qu’il décrit avec un cynisme incroyable.

Avant de m’attaquer au sujet, il faut ajouter que Malaparte toscan et italien, a été un immense voyageur pour son époque. Il a sillonné l’Europe entière. Il connaît la Russie, la Chine. Lire son Voyage en Ethiopie, a été un délice. Les descriptions de ce pays, de ses peuples, et des paysages sont sublimes, et je sais que je me rendrai un jour, dans ce pays, grâce à Malaparte. Mais il a aussi parcouru les grands espaces de l’Amérique du sud dont je n’ai malheureusement pas trouvé trace dans ses livres. Maurizio Serra m’apprend pour mon plus grand bonheur, qu’il y a croisé Susana Soca, mais qu’il lui a préféré une jeune chilienne, Rebequita Yáñez. En revanche, je tiens à souligner une inexactitude dans la biographie de Maurizio Serra (page 547 de la version de 2012, en effet, ce passage est absent de la version 2011). Susana Soca était intelligente, raffinée et contrairement à ce que dit M.Serra, comblée par les biens. Elle fut une immense mécène. Je pense plutôt que Malaparte a été attiré par l’extrême jeunesse et la beauté sauvage de Rebequita. En 1952, Susana Soca avait en effet déjà 46 ans et n’était pas particulièrement jolie.

*****

Le bestiaire de Malaparte

Tous les lecteurs de Curzio Malaparte savent que l’écrivain vouait une affection toute particulière aux animaux, qu’il semblait apprécier davantage leur compagnie à celle des êtres humains. De nombreux animaux parsèment ses livres. La nature animale est adoration chez Curzio Malaparte.

Kaputt, son plus grand chef d’oeuvre, à mon avis, est structuré et articulé autour des seuls animaux, puisque chaque chapitre en porte le nom : Les chevaux, Les rats, Les chiens, Les oiseaux, Les rennes, Les mouches. Mais, en ouvrant la quasi totalité de ses livres (sauf les livres purement politiques), le lecteur tombera à coup sûr, sur des animaux et pas seulement ceux que j’ai cités précédemment mais aussi hirondelles, chèvres, poissons, mulets, ânes, gazelles, faucons, fourmis… J’en oublie sûrement de nombreux !

Mais alors qu’il aime sincèrement et profondément les animaux, qu’il adore plus particulièrement les chiens et les chevaux, Malaparte excelle pour décrire leur souffrance. Il semble projeter la folie humaine dans la souffrance animale et aussi la “transférer” en décrivant la douleur, l’agonie des animaux. Quoi qu’il en soit, cela relève de l’intime et de la psychanalyse !

Dans le journal d’un étranger à Paris, Malaparte rapporte une conversation avec un étudiant qui lui demande pourquoi il paraît tellement obsédé par la cruauté : p 246-247 La Table Ronde

Sur ce sujet de la cruauté, je suis prudent. Je pense néanmoins que la cruauté est le propre de l’homme, qu’il n’y a cruauté consciente que chez l’homme. Les animaux, les plantes, n’ont qu’une cruauté inconsciente ; elle n’est pas pensée, elle n’est qu’instinctive, ils en tirent les avantages (la chasse, la nourriture, la procréation, par exemple chez les mantes religieuses) mais point les plaisirs, la volupté, la jouissance. Chez l’homme, la cruauté est consciente. L’homme est cruel en tout, même dans sa pitié. Dans la pitié chrétienne, tous ses plus nobles sentiments, générosité, altruisme, courage, pitié, il y a un arrière-plan, un backgroung de cruauté, toujours conscient, qui a peut-être son origine dans le fait que l’homme est le seul animal qui ait conscience de la mort, qui sache qu’il doit mourir. Les animaux savent qu’ils peuvent mourir. La mort, pour l’homme, est une fin inévitable une issue inévitable. Pour les animaux, elle n’est qu’un accident possible. (…) Observez la mort d’un animal, un chien, un cheval, un renard, un chat : ce “pourquoi” dans le regard, cette muette imploration de secours, l’air de demander: “Qu’est-ce qu’il m’arrive?” Chez l’homme, la conscience de la mort inévitable le porte à voir de près la souffrance, l’agonie, à “voir ce que c’est”, à se venger en quelque sorte, du fait qu’il doit mourir, passer par cette même souffrance, par cette même agonie.

C’est sans doute un indice pour le comprendre.

Bizarrement, un animal est absent de l’oeuvre de Malaparte : Le chat ! Le chat est pourtant un animal fétiche de nombreux écrivains. Mais il ne fait pas partie du bestiaire malapartien : J’en ai croisé un dans Sang (Un jour de bonheur, page 140-141, Flammarion), mais j’ai surtout rencontré l’étonnement de Malaparte sur l’attrait des français pour les chats, à l’avant dernière page du journal d’un étranger à Paris (La Table Ronde) :

Je me suis toujours demandé ce qu’il y avait au fond du proverbial amour des Français pour les chats. Certes, il n’y a pas une ressemblance de nature. Ni la communauté de souvenirs de guerre, de chasse, etc., comme pour le chien. Il doit y avoir quelque chose de plus subtil.

*****

Les chiens :

Bien sûr, en tout premier lieu, arrivent les chiens, dont son fidèle Febo, son unique amour, ce chien lunaire !

Dans son livre Du côté de chez Malaparte aux Editions Finitude, Raymond Guérin décrit le cabinet de travail de Malaparte dans sa Casa de Capri où trône sur son bureau,

devant ses yeux, une merveilleuse photo de son chien Febo.

Dans le livre de Marida Talamona Casa Malaparte, des lettres envoyées par Malaparte à Maria Montico, sa fidèle “housekeeper” sont retranscrites et Malaparte y a toujours une pensée pour Febo (pages 113 et 114 de la version française, Editions Carré) :

Milan, 27 mai 1941,

Chère Maria,

J’espère que vous avez tous deux – ou plutôt tous trois – fait un bon voyage et que mon fils Febo n’a pas souffert du mal de mer. (…) Au revoir, prenez soin de Febo (…)

Malaparte

Dans Malaparte à contre jour, Orféo Tamburi écrit pages 108-109 :

Quand Phoebus est parti pour le paradis des Os, il l’a fait enterrer à deux pas de chez lui, un tombeau à sa façon, comme des calvaires que l’on rencontre à des carrefours campagnards, afin de le conserver toujours à proximité : chaque fois que, sortant ou rentrant, il passait devant, toujours le même rituel, il l’appelait de loin, comme si Phoebus allait sortir de sa niche et courir tout joyeux à sa rencontre : oubliant que Phoebus était depuis longtemps sous terre, il lui parlait en langage chien, et les larmes lui en venaient aux yeux. (…).

“A Phoebus Malaparte, Capri”. De temps à autre, ses cartes postales arrivaient. Avant de les poster, il les portait pendant quelques jours sur lui, afin qu’elles s’imprègnent de sa personne.

Dans ce même livre, figure une lettre écrite à Tamburi : page 138

Cher Tamburi,

Je reçois à l’instant les dessins de Phoebus et je m’empresse de vous répondre pour vous dire à quel point votre pensée m’a fait plaisir. Dommage que vous ne vous décidiez pas à peindre un portait de mon tout petit Phoebus, un vrai portrait à l’huile, que j’accrocherai dans ma chambre, à l’endroit que je lui destine, à ce portrait. Il n’y a que vous qui puissiez le faire. Pourquoi ne vous décidez vous pas ? Je vous l’avais demandé il y a déjà quelques temps. Je réitère l’invitation. Au fond, ce ne serait pas, pour vous, un travail immense. Je vous passerais toutes les photos que j’ai de Phoebus, j’en ai des tas, afin d’aider votre mémoire. Faites moi ce plaisir, Tamburi.

Malaparte aboyait, adorait aboyer, depuis la fenêtre de sa chambre, la nuit le long des quais de la Seine, ou ailleurs ! J’ai trouvé plusieurs passages dans le Journal d’un étranger à Paris où Malaparte parle de son plaisir d’aboyer. J’en relate un (p192-193), Editions La Table Ronde, traduction Gabrielle Cabrini:

Chamonix, 24 mars.

M. Cachet, le propriétaire de l’hôtel de la Sapinière, est venu me prier de ne plus aboyer aux chiens la nuit, car ses clients ne peuvent pas dormir, ils ont peur, ils disent que je dois être fou, ou bien que je suis enragé. M.Cachet est très ennuyé de devoir me dire çà, mais on pourrait se plaindre de moi à la Mairie, et la Mairie pourrait ordonner que l’on me fasse subir le traitement Pasteur. Ce sont des piqûres très douloureuses, me dit monsieur Cachet. Mais je ne suis pas enragé, lui dis-je. Je sais que vous n’êtes pas enragé, mais mes clients veulent dormir. Et si j’étais un chien, un véritable chien ? Est-ce qu’ils se plaindraient ? Non, me dit M. Cachet, évidemment non. Mais ils savent que vous n’êtes pas un chien et cela leur fait peur de vous entendre aboyer comme un chien. Je suis libre d’aboyer la nuit, si cela me plaît. Je ne fais de mal à personne. Dites à vos clients que je suis un véritable chien, et cela les tranquillisera. (…) C’est mon seul plaisir, dans la vie, que d’aboyer avec les chiens la nuit. M. Cachet est parti, secouant la tête. Ses souliers faisaient sur la neige un bruit doux, comme le pas du renard que j’ai entendu à Crans, cet hiver, de ma terrasse du Pas de l’Ours.

Je ne me souviens plus où j’ai lu que Malaparte a quitté brusquement Paris, pour retourner en Italie et se rendre au chevet d’un de ses chiens malades et dépenser des fortunes pour une maison vétérinaire. La société parisienne se moquait un peu de son comportement envers ses chiens adorés.

De même, dans la biographie MALAPARTE, vies et légendes, de Maurizio Serra (Editions Perrin – 2012), figure un entretien avec Lino Pellegrini où celui relate l’amour de Malaparte pour les animaux, pages 650 et 651.

Et les animaux ? (M.Serra)

Je ne vous apprends rien en disant que c’était sa grande passion. (…) Puis il m’a dit : “je pense toujours à mon chien Febo qui m’attend à Capri. Lorsqu’il mourra, je mourrai aussi”

Quelques lignes plus loin, Pellegrini raconte :

Une autre fois à Helsinki, je lui ai fait une sale blague. J’ai passé une belle pelisse autour de son cou et il m’a demandé un peu inquiet de quelle bête il s’agissait.”Poil de chien”, ai-je répondu. J’ai cru qu’il allait s’évanouir.

Dans Sang, plus précisément dans la nouvelle Premier sang, Malaparte explique à sa façon, ce sang qui lie l’homme et l’animal (p 44-45), et certains passages sont troublants car empreints d’érotisme :

Le chien était resté immobile, la queue basse, les oreilles pendantes. Il exhalait une puanteur grasse et âcre. Il avait une arcade sourcilière brisée par un coup de pierre, une flamme perfide et cruelle brûlait au coin de ses yeux. Il me regardait avec méfiance ; par moments il ouvrait sa gueule ourlée d’une horrible frange de gencives noires, montrant ses dents jaunes et pointues. On voyait qu’il était prêt à s’élancer, il n’attendait qu’un geste de moi. Tout à coup, il sentit l’odeur de mon sang. (…) Il humait la douce odeur de mon sang, fixait ma main, un frisson convulsif courait le long de son échine comme une caresse. Maintenant, il s’approchait avec méfiance, avançant, rigide, par bonds, tout tremblant, il semblait poussé par une soif aveugle ou par un suprême espoir, par un appel profond. Il approcha son museau de ma main et, les yeux fermés, commença à lécher les grumeaux noirs autour de ma blessure. Aussitôt le sang se remit à couler le long de mon poignet, je sentais la caresse tiède du sang et de la langue ; peu à peu, une douceur étrange envahit mon bras, monta jusqu’à mon visage. C’était un repos, une fatigue sereine. (…) Je sentais dans mon coeur une heureuse quiétude. La nature m’avait révélé son dernier, son plus profond secret, un même sang coulait dans les veines des hommes et des animaux, il y avait quelque chose de fraternel dans le regard du chien, dans la frondaison sur mon visage. Et déjà le soleil se teignait, à l’occident, de ce reflet sanguin qui rend si vivant et si humain le ciel des hommes.

Dans La Peau, c’est là que tout se complique ! Malaparte écrit sur Febo :

Jamais je n’ai aimé une femme, un frère, un ami, comme j’ai aimé Febo. C’était un chien comme moi. C’était un être noble, la plus noble créature que j’aie jamais rencontrée dans ma vie. p199

Sa robe était couleur lune, rose et dorée, la couleur de la lune sur la mer, la couleur de la lune sur les sombres et luisantes feuilles des citronniers et des orangers, sur les écailles de ces poissons morts que la mer, après les tempêtes, laissait sur le rivage, devant la porte de ma maison. (…) La couleur de la lune morte, un peu avant l’aube. Je l’appelai Chienlune. p200

Febo, ce chien lunaire ! Malaparte commence à mélanger délice et pourriture ! … Et ce n’est qu’un début …

Peu après, dans ce même livre, il fait subir à Febo les pires tortures (Febo est mort à La Casa Malaparte dans la nuit du 16 au 17 janvier 1942 – Malaparte n’aimait pas le chiffre 17- et non dans cette clinique vétérinaire de Pise) en relatant les sévices subis par ces chiens martyrs. On leur coupait les cordes vocales avant de les opérer pour des expériences médicales. Ces passages sont d’une cruauté sans égal et je ne comprends toujours pas comment Malaparte a pu s’infliger cela, écrire cela en transposant ces lignes horribles pour Febo (pages 203 à 208, La Peau, Editions Denoël).

Tout à coup je vis Febo. Il était étendu sur le dos, le ventre ouvert, une sonde plongée dans le foie. Il me regardait fixement, les yeux pleins de larmes. Il avait dans le regard une merveilleuse douceur. Il respirait légèrement, la bouche entrouverte, secoué par un tremblement horrible. Il me regardait fixement, et une douleur atroce me creusait la poitrine. “Febo”, dis-je à voix basse. Et Febo me regardait avec dans les yeux une merveilleuse douceur. Je vis Jésus-Christ en lui, je vis Jésus-Christ en lui crucifié, je vis Jésus-Christ qui me regardait avec les yeux pleins d’une douceur merveilleuse. “Febo” dis-je à voix basse, en me penchant sur lui, en caressant son front. Febo baisa ma main sans pousser le moindre gémissement. Le médecin s’approcha, toucha mon bras. Je ne devrais pas interrompre l’expérience, dit-il, c’est défendu. Mais pour vous… Je vais lui faire une piqûre. Il ne souffrira pas. (…). Il alla au fond de la pièce, ouvrit une armoire. Je restais debout devant Febo, secoué d’un tremblement horrible, le visage sillonné de larmes. Febo me regardait fixement, pas un gémissement ne sortait de sa bouche. Il avait dans ses yeux une merveilleuse douceur. Les autres chiens aussi étendus sur le dos dans leurs berceaux me regardaient fixement. Pas un gémissement ne sortaient de leurs lèvres. Tous avaient dans les yeux une merveilleuse douceur. Tout à coup, je poussai un cri de frayeur : Pourquoi ce silence ? m’écriai-je, que signifie ce silence ? C’était un silence horrible, un silence immense, glacial, mort, un silence de neige. Le médecin s’approcha, une seringue à la main. Avant de les opérer dit-il, nous leur coupons les cordes vocales.

Dans cette scène, longue, lente, qui n’en finit pas, qui s’étire au maximum, dans ce silence insoutenable …. Malaparte mélange deux sentiments opposés : la merveilleuse douceur des yeux de son chien et la douleur horrible que Malaparte semble ressentir… Mais tout cela est ambigu. Il est indéniable que je ressens de l’amour dans ces pages mais aussi paradoxalement, le mal, l’horreur à l’état pur. Malaparte semble s’y complaire. Cela relève du sadomasochisme. Malaparte accentue l’effroi avec les répétitions, ses insistances sur la merveilleuse douceur des yeux de ces chiens, sur la fixité de leur regard et sur le silence. De surcroît, il utilise un vocabulaire “humain” pour parler des chiens : bouche au lieu de gueule, lèvres, berceaux, …. Et puis, Malaparte nous fait comprendre soudainement cette impossible coexistence de la douleur et du silence : le suspense est à son comble et le couperet tombe sur les langues de ces pauvres chiens !

Quelle souffrance incompréhensible Malaparte s’inflige à lui et à son animal préféré ! Certes, il nous présente cela comme un cauchemar… mais tout de même, ces pages révèlent un tourment intérieur intense, de la perversité et une attirance pour le sadomasochisme, pour se complaire autant dans le mal.

Maurizio Serra (page 426) écrit : Malaparte qui déteste toute abstraction, voudrait lécher le museau de Febo mourant, sentir contre lui son souffle saccadé, come me. C’est à notre avis, une des rares, et de loin la plus belle page d’amour qu’il ait écrite.

Dans Il y a quelque chose de pourri, pages 55 et 56, je me sens déstabilisée quand Malaparte écrit dans une mère pourrie :

Une mère qui meurt, c’est comme un chien qui meurt. Ce qui lie un homme à sa mère, c’est le mystère animal, la vie secrète et magique, profonde du monde animal. L’homme est sorti de quelque secret univers, comme d’une crevasse de la terre, comme des entrailles d’un énorme animal blessé. Un homme ne naît pas d’une femme, d’une seule femme qui est sa mère mais de toutes les femmes réunies, de tout le monde féminin, de tout l’univers animal.

Mais peut-être atteint-on le paroxysme du mystère dans Une femme comme moi (Editions du rocher, 1949, traduction René Novella)

Commençons par le chapitre sur Febo : Dans Une femme comme moi , il consacre une nouvelle à Febo : “Un chien comme moi”. Je ne vais pas reproduire en entier le chapitre, mais il faut vraiment le lire dans son intégralité …. tant c’est révélateur.

Si je n’étais pas un homme, et n’étais pas l’homme que je suis, je voudrais être chien. {…} Je voudrais être un chien comme lui : poil ras, d’une pâle couleur lunaire, tâché çà et là de zones roses, le ventre maigre, les cuisses fuselées et musclées.

Et je m’apercevais tout à coup que Phébus, blotti à mes pieds, me fixait avec un reproche attristé et noble dans son regard affectueux. J’éprouvais alors une honte bizarre, presqu’un remords, de la tristesse ; une sorte de pudeur devant lui. Je sentais que, dans ces moments, Phébus me méprisait : avec douleur, avec une tendre affection ; mais il avait certainement dans son regard une ombre de pitié et en même temps, de mépris.

Là, nous sommes en plein cinéma ! JL Godard a du forcément lire ce passage. Enfin, j’ose l’espérer ! J’ai l’impression de revoir cette scène sur le toit terrasse de la Casa Malaparte, où Bardot et Piccoli se regardent et où le mépris apparaît !

Le Mépris, Jean Luc Godard, 1963

Je sentais sa présence comme celle d’une ombre de mon ombre. C’était comme le reflet de mon esprit.

Un jour Phébus me fixera avec un regard d’adieu, et il s’éloignera pour toujours. Comme Alceste, il sortira de la maison en se retournant de temps en temps : dans ses yeux bleus, voilés de larmes, je verrai briller un dernier sentiment de pitié et d’amour. Mon seul ami, le plus cher de mes frères, me laissera pour toujours. Il ne reviendra plus. (…) Mais je suis sûr que Phébus, tout à coup, m’appellera de loin. Son aboiement fatigué m’appellera du fond de la nuit. Et je sais que je le suivrai pour accomplir son destin et le mien. Nous nous éloignerons, sous la lune, dans l’herbe haute, le long du fleuve, et Phoebus aboiera de bonheur ; nous partirons ainsi tous les deux, comme deux vieux amis, comme deux frères qui s’aiment, jouant et nous poursuivant dans cet heureux jeu sans retour.

Le paroxysme est atteint au début de ce livre : Les chiens et les chevaux et la femme comme moi ! :

Malaparte y écrit au tout début une dédicace (Dedica dans l’édition italienne de 1940, qui deviendra Dédicace à une femme morte, dans l’édition française de 1949). Cette femme est sans aucun doute Virginia Agnelli, décédée tragiquement en 1945 dans un accident de voiture.

Ce passage, révèle à quel point il semble n’aimer que l’animalité chez l’humain et la femme.

Depuis le premier jour, depuis que, tournant vers moi ta tête noire de cheval, tu m’as de ton regard rencontré pour la première fois (ta longue crinière ondoyait sur tes épaules blanches), tu as saisi ce qu’il y a de secret, de mystérieux, dans ma nature. Tu as compris que je ne suis pas seulement un homme : mais une femme aussi, chien, pierre, arbre, fleuve. (…) Les arbres alentour étaient chargés de fruits semblables à des têtes de chien et d’enfant. Et je vis briller dans ton oeil chevalin tes premiers pleurs de joie (tes premiers pleurs de femme).

Un peu plus loin, dans la nouvelle, Une femme comme moi, Malaparte délire complètement et navigue entre chien et cheval pour parler d’ “une femme comme moi” :

Elle ressemblerait aux animaux, à certains animaux, elle aurait l’innocence et la noblesse du chien, ou du cheval.

Quelquefois, dans sa voix, résonnerait l’écho très doux d’un aboiement mélancolique. Sa tête, posée près de moi sur l’oreiller, me semblerait parfois, dans la lumière incertaine de l’aube, une tête de chien. En l’entendant respirer à mes côtés, ou se déplacer dans la chambre obscure, je reconnaitrais dans sa respiration le halètement profond d’un cheval, et ses cheveux ondoieraient sur ses épaules comme une crinière, et dans son sourire, dans ses pleurs résonneraient parfois l’écho d’un hennissement amoureux. (…) Elle retrouverait toujours dans un geste, dans un cri, sa force animale: ses abandons seraient ceux d’un animal blessé, et même son orgueil de femme serait un orgueil de jument et de chienne.

Ces pages d’Une femme comme moi sont belles et pure poésie. J’ai découvert dans la biographie de Maurizio Serra le désespoir de Malaparte à l’encontre de l’incompréhension totale de Virginia vis à vis des animaux, page 296 de Malaparte, Vies et légendes (Editions Perrin- 2012) :

Dans le journal secret de l’écrivain, on ne trouve qu’une note concernant Virginia. Febo vient de mourir à Capri. Malaparte, en Finlande, est lacéré par la douleur, il revoit nuit et jour le “long et pâle visage de femme” de son chien adoré, ce qui entraîne une autre association :

“Ce qui m’a toujours fait souffrir chez Virginia est son incompréhension des animaux : elle ne sait ni les caresser, ni répondre à leurs caresses. Oui, ce qui manque à Virginia est l’animalité.”

Personnellement, même si les pages d’Une femme comme moi sont indéniablement belles, qu’elles me fascinent, je dois néanmoins reconnaître et regretter l’absence totale de volupté dans ses livres… Cet homme n’aimait pas les femmes et devait être un piètre amant. Mais je m’éloigne de mon sujet.

Néanmoins, je ne peux m’empêcher de citer Raymond Guérin dans Du Côté de chez Malaparte, qui me conforte dans l’absence totale de volupté :

page 52 : Mais je ne pense pas qu’il soit un homme à femmes. Tout l’opposé de Don Juan. S’il séduit, ce n’est pas parce qu’il est un séducteur, mais parce qu’il est séduisant. Avec les femmes, il est un homme qui prend et qui se sert . De même, il serait offusqué dans sa virilité s’il lui fallait accepter passivement certaines caresses. C’est un homme dont les rapports charnels doivent être simples et sains. Ce qui en fait le contraire d’un véritable amant.

Page 15 : C’est écrit sur la porte. C’est écrit dans son dessin, dans sa décoration, dans son ameublement. C’est ainsi que Malaparte l’a voulue, l’a conçue. Elle est à son image. Fière mais simple. Sévère, mais généreuse. Presqu’inaccessible, mais toute ouverte aux hommes de bonne foi. C’est un signe que les sièges y soient durs, les tables rares et les miroirs bannis. Ce n’est pas la demeure d’un voluptueux, d’un dilettante, d’un sardanapale. C’est celle d’un errant, d’un aventurier habitué à vivre sous la tente. C’est celle avant tout d’un écrivain qui se bat, ose dire ce qu’il faut dire.

*****

Les chevaux :

Le cheval est un autre animal fétiche de Malaparte, même si je ne retrouve pas cette intimité qu’il a pu avoir avec les chiens. Mais que ses pages sur les chevaux sont poétiques et belles !

Un peu avant, nous avons vu comment Malaparte parlait d'”une femme comme moi”, de sa femme adorée, en lui donnant un air chevalin ….

Une nouvelle dans Sang porte un nom bien étrange Hippomatrie : un mot qui n’existe pas et une pure invention : un mélange de cheval et de mère

Malaparte y parle de sa mère venant lui rendre visite enfant, chez ses parents nourriciers, à la campagne. Mais il semble fuir cette mère, si élégante et belle. il se sent plus à l’aise à la campagne. Il lui demande de partir et dans un délire, il voit un cheval en lieu et place de sa mère !

Lorsqu’il faisait beau, ma mère venait me voir une fois par semaine : elle arrivait dans une voiture découverte tirée par deux chevaux fougueux, noirs et piaffants, à la longue crinière crépue. C’étaient peut-être deux pauvres rosses poussives, mais pour moi c’étaient des nobles destriers, et leur hennissement me brûlait le sang. (…) Je m’approchais tout doucement, méfiant et boudeur, je me laisser enlacer, embrasser, caresser, et pendant ce temps je tournais mes yeux vers les beaux chevaux noirs, qui soufflaient du feu par leurs naseaux brillants. (…) “Non Non, criai-je, va-t-en, va-t’en !”. Maman me regarda, deux larmes perlèrent à ses yeux, la crinière touffue ondoyait tristement sur son cou. Et tout à coup un hennissement très doux, un hennissement douloureux glaça mon sang dans mes veines. Je tombai évanoui, et ne revins à moi que plusieurs heures après.

Nous avons vu un peu avant, comment Malaparte parlait de Virginia dans Une femme comme moi, en la décrivant avec un vocabulaire animalier en mélangeant les références aux chiens et chevaux.

Dans L’excursion, nouvelle de La tête en fuite écrit en 1936 (Editions Belles Lettres), Malaparte y raconte dans un passage, sa visite des temples de Paestum avec Flaminia… Et là encore, le cheval et la femme sont intimement liés. La nature devient femme via la présence si belle de Flaminia. Le cheval a une voix, et son hennissement amoureux semble provoqué par la vue de Flaminia qui s’abandonne ! Dans ces quelques pages se dégagent de la sensualité et de l’érotisme (des pages rares chez Malaparte) :

Pages 129-130 : Le cheval blanc, cheval de plâtre, apparaissait et disparaissait derrière la colonnade de la Basilique, au galop, le front haut, rigide et pesant, et il hennissait de temps en temps d’une voix faible et triste. Flaminia à la renverse sur les marches du temple donnait un sexe aux montagnes, à la mer, aux buissons de genêts, aux touffes de thym et de menthe ; tout était femme autour d’elle, tout était féminité et odeur de sexe et couleur de chair vivante. Elle regardait le ciel entre les colonnes ; la sueur lui coulait sur la nuque et des seins sur le ventre et les bras. Et cette odeur excitante d’herbe mouillée, ce hennissement faible et triste, ce doux hennissement qui résonnait dans l’air immobile comme une plainte amoureuse.

Dans Kaputt, il y a dans la première partie consacrée aux Chevaux, le deuxième chapitre portant le nom de Chevalpatrie où Malaparte relate la découverte de cette jument morte, et de son odeur qui le hante et le regarde, au plus profond de la nuit. Dans ce texte, la campagne, la nature sont des personnages à part entière. Les tournesols, le ciel s’animent, se transforment en humain, car les tournesols ont des yeux, et le ciel respire. Dans cette scène si poétique, Malaparte retranscrit son désarroi, sa douleur. Il insiste en utilisant sciemment de nombreuses répétitions, il prend tout son temps pour relater sa souffrance, mélange beauté et horreur à merveille. Ce sont des pages certes tourmentées mais empreintes de pure poésie ! Malaparte était un merveilleux poète qui adorait la nature.

Extrait de Kaputt – pages 49 à 54- de l’édition définitive de 1948, dont la traduction de Juliette Bertrand a été revue par René Novella.

Tout à coup j’entendis hennir les chevaux du Tivoli. Alors, je dis au prince Eugène : – C’est la voix de la jument morte d’Alexandrowska en Ukraine ; c’est la voix de la jument morte. (…)

Près de la petite porte de bois qui s’ouvrait dans la palissade gisait la charogne d’un cheval. Je m’arrêtai un moment à l’observer : c’était une magnifique jument, au manteau d’un roux sombre, à longue crinière blonde. Elle était renversée sur un flanc, les pattes de derrière dans une flaque. (…)

Dans la lumière incertaine de la nuit maintenant tombée, les grands yeux noirs des tournesols aux longs cils dorés brillaient dans le jardin. Ils me regardaient avec stupeur en balançant leur tête dans le vent que la pluie encore éloignée rendait déjà humide. (…)

Puis au fur et à mesure que la nuit s’épaississait, une odeur de charogne de cheval se fondait dans l’odeur de l’herbe et des tournesols. Je ne pouvais dormir. J’étais étendu sur mon lit les yeux fermés mais ne pouvais m’endormir, tant j’étais rompu de fatigue. Brusquement, l’odeur de la jument morte entra dans la pièce et s’arrêta sur le seuil. Je sentais que l’odeur me regardait. “C’est la jument morte” pensais-je dans mon demi-sommeil. L’air était lourd comme une couverture de laine, l’orage écrasait les toits de paille du village, pesait de tout son poids sur les arbres, le blé, la poussière de la route. Par moment, le bruit du fleuve venait comme un frôlement de pieds nus dans l’herbe. La nuit était noire, dense et collante comme du miel noir. “C’est la jument morte” pensais-je. (…) Je pensais que la jument morte s’était traînée jusqu’au seuil de la pièce et me regardait du seuil. Je ne sais pas, je ne saurais dire comment j’en vins à penser que la jument morte s’était traînée jusqu’au seuil de la pièce. J’étais recru de fatigue, j’étais tout englué de sommeil. Je ne parvenais pas à démêler mes idées; c’était comme si l’obscurité la chaleur et l’odeur de la charogne remplissaient la pièce d’une boue noire et gluante où je m’enlisais petit à petit en me débattant toujours plus faiblement. Je ne sais comment je pensai que la jument n’était pas complètement morte, qu’elle n’était que blessée, que la partie blessée était déjà en putréfaction, en pleine décomposition et qu’elle n’était pas moins vivante, comme ces prisonniers que les Tartares attachent vivants à des cadavres, ventre contre ventre, bouche contre bouche, jusqu’à ce que que la mort ait mangé le vivant. Et pourtant cette odeur de charogne était là sur la porte et me regardait. Tout à coup, je sentis qu’elle avançait, s’approchait lentement de mon lit ; Va-t’en , va-t’en, criai-je en roumain : dute ! dute ! . Puis je pensai que la jument n’était peut-être pas roumaine, mais russe, et je criai : pasciol, pasciol ! L’odeur s’arrêta. Mais au bout d’un moment elle recommença à s’approcher lentement de mon lit. Alors j’eus peur : j’empoignai le pistolet que j’avais fourré sous le matelas, m’assis sur le lit et pressai le bouton de ma lampe électrique. La chambre était vide, le seuil désert. (…) Je sortis dans le jardin; Les tournesols craquaient doucement dans le vent, l’orage menaçant l’horizon semblait un énorme poumon noir respirant à grand’peine – gonflé, vide comme un énorme poumon. Je voyais le ciel se dilater, se resserrer ; je voyais le ciel respirer, des lueurs soufrées coupaient de biais cet énorme poumon, illuminant pour un instant les ramifications des veines et des bronches. Je poussai la barrière de bois et sortis sur la route. La charogne gisait à la renverse dans la flaque ; la tête reposait sur le talus poudreux de la route. Elle avait le ventre gonflé et tout crevassé. L’oeil dilaté brillait, humide et rond. La blonde crinière poussiéreuse, souillée de grumeaux de poussière et de sang, se dressait toute raide sur l’encolure comme les crinières que les guerriers de l’antiquité portaient sur leur casque. Je m’assis sur le talus, en m’adossant à la palissade. Silencieux et lent, un oiseau noir s’envola. (Dans un instant, il va pleuvoir). Le ciel était parcouru d’invisibles rafales, des nuages de poussière passaient sur la route, avec un sifflement léger et prolongé, des grains de poussière me picotaient le visage, les paupières, cheminaient dans mes cheveux comme des fourmis. (Dans un instant, il va pleuvoir). Je rentrai dans la maison, me jetai à nouveau sur le lit. Mes bras et mes jambes me faisaient mal. J’étais trempé de sueur. Et brusquement je m’endormis.

Juste après, toujours dans Kaputt, dans le troisième chapitre les chevaux de glace, Malaparte atteint un autre sommet pour décrire, saisir des scènes merveilleuses et pleines d’effroi, (un avant goût de La Peau), et nous narre le destin tragique et la mort si dramatique de ce millier de chevaux, en mélangeant savamment beauté et épouvante. Ce texte est d’une esthétique parfaite.

Au fond de ce paysage de sons, de couleurs, d’odeurs dans une déchirure de la forêt, on voyait l’éclair d’on ne savait quoi de terne, d’on ne savait quoi de luisant comme le tremblotement d’une mer irréelle : le Ladoga, l’immense étendue gelée du Ladoga.

Enfin, nous sortîmes du bois sur la rive du lac, et nous aperçûmes les chevaux.

(…)

Le troisième jour, un immense incendie flamba dans la forêt de Raikkola. Enfermés dans un cercle de feu, les hommes, les chevaux, les arbres poussaient des cris terribles (…). Fous de terreur, les chevaux de l’artillerie soviétique -ils étaient presque mille- se lançant dans la fournaise, brisèrent l’assaut du feu et des mitrailleuses. Beaucoup périrent dans les flammes; mais une grande partie atteignit la rive du lac et se jeta dans l’eau. Le lac à cet endroit est peu profond : pas plus de deux mètres, mais à une centaine de pas du rivage, le fond tombe à pic. Serrés dans cet espace réduit (à cet endroit le rivage s’incurve et forme une petite baie) entre l’eau profonde et la muraille de feu, tout tremblants de froid et de peur, les chevaux se groupèrent en tendant la tête hors de l’eau. Les plus proches de la rive, assaillis dans le dos par les flammes, se cabraient, montaient les uns sur les autres, essayant de se frayer passage à coups de dents, à coups de sabots. Dans la fureur de la mêlée, ils furent pris par le gel.

Pendant la nuit, ce fut le vent du nord (le vent du Nord descend de la mer de Mourmansk, comme un Ange, en criant, et la terre meurt brusquement). Le froid devint terrible. Tout à coup, avec un son vibrant de verre qu’on frappe, l’eau gela (…).

Le jour suivant, quand les premières patrouilles de sissit, aux cheveux roussis, au visage noir de fumée, s’avançant précautionneusement sur la cendre encore chaude à travers le bois carbonisé, arrivèrent au bord du lac, un effroyable et merveilleux spectacle s’offrit à leurs yeux. Le lac était comme une immense plaque de marbre blanc sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines de têtes de chevaux. Les têtes semblaient coupées net au couperet. Seules elles émergeaient de la croûte de glace. Toutes les têtes étaient tournées vers le rivage. Dans les yeux dilatés, on voyait encore briller la terreur comme une flamme blanche. Près du rivage, un enchevêtrement de chevaux férocement cabrés émergeait de la prison de glace.

Une autre scène d’agonie de chevaux se trouve dans la nouvelle Coucher de soleil sur le lac figurant dans Une femme comme moi

Des chevaux au ventre déchiqueté essayaient de se relever en s’appuyant sur leurs jambes de devant, et ils restaient avec la tête repliée, leur longue crinière retombant sur leur poitrine, l’oeil ouvert et blanc. D’autres, dans les sursauts de l’agonie, se cabraient, poussant un hennissement sublime, couraient çà et là, en piétinant les morts, puis s’affaissaient, disparaissaient dans un caillot d’ombre verte. D’autres encore, renversés sur le dos, battaient l’air avec leurs sabots : les fers lançaient des étincelles dans le soleil oblique.

Dans Malaparte, vies et légendes, de Maurizio Serra (Editions Perrin) de 2012, figure dans un entretien avec Lino Pellegrini page 451, le passage suivant :

Une fois, nous avons croisé des camions allemands qui transportaient des chevaux blessés vers une station vétérinaire des arrières. Malaparte s’est précipité dans un champ voisin, il a ramassé une botte de foin et est revenu en vitesse pour nourrir les chevaux. (…). J’ai encore la photo que j’ai prise ce jour là et que j’ai publiée dans un livre de souvenirs. Vous voyez son air heureux, pendant qu’il leur donne à manger ?

Pour terminer sur les chevaux, je voulais parler de son Voyage en Ethiopie. Mais c’est dans Il y a quelque chose de pourri (Editions Denoël), pages 39 et 40 que figure un passage éthiopien, bouleversant où Malaparte relate l’histoire d’un cheval blessé par une hyène, qu’il veut à tout prix tenter de soigner. L’éthiopien Teklit, qui l’accompagne tente de le convaincre qu’il faut tuer le cheval. Si Malaparte a tué la hyène, il ne peut achever le cheval blessé. Malaparte ne veut pas tuer l’animal et veut lui épargner la souffrance. L’éthiopien le rassure et lui promet que le cheval ne souffrira pas. Malaparte ne peut assister à la scène.

Assis devant la tente, le fusil sur les genoux, je regardais monter la lune derrière le rocher de Sala Dingai, tout en pensant à Edo, au neveu de Benelli, au cheval aveugle d’Agénor.

Soudain, un hennissement étouffé arriva jusqu’à moi. Un long, un douloureux hennissement. C’étaient les chevaux parqués, liés en rond par le licol. Quand l’hyène s’approche d’eux et commence à les dévorer vivants, la peur des chevaux se fait si grande qu’ils ne fuient pas, ne ruent pas non plus, mais restent là debout, tremblants et se mettent à hennir ainsi, doucement. Souvent, il arrive que le matin, on découvre un ou deux chevaux aux cuisses à demi dévorées qui montrent leurs os mis à nu. Je me levai, m’approchai des chevaux et découvris l’hyène. Je tirai. La bête immonde s’écroula par terre près du cheval sanglant.

— Jette de l’eau sur sa blessure puis essaye de lui bander la jambe, dis-je à Teklit Unturà.

— Achève le cheval aussi, dit Teklit Unturà.

— Non, dis-je. Je ne tuerai pas le cheval. Il peut guérir.

— Achève le cheval aussi, répéta Teklit Unturà, les dents de l’hyène empoisonne le sang.

— Oui dis-je, c’est vrai, mais je ne tuerai pas le cheval. Tue le si tu veux.

— Avec un couteau ? dit Teklit Unturà

— Ne le fais pas souffrir, dis-je, je ne veux pas qu’il souffre.

Je revins m’asseoir devant la tente, mon fusil sur les genoux. (…). Lorsque j’aperçus le pas aérien de Teklit Unturà qui s’approchait en silence, je lui dis à haute voix :

— Ne t’approche pas de moi. Va dormir.Je ne veux rien savoir.

— Je ne l’ai pas fait souffrir, dit la voix de Teklit Unturà.

— Bon. Et maintenant, va dormir. Je ne veux pas te voir. Va.

— Oui, répéta la voix, je ne l’ai pas fait souffrir. Il me léchait la main.

— Va dormir, dis-je en frissonnant.

*****

En conclusion, je citerai un extrait d’une lettre écrite par Curzio Malaparte à Raymond Guérin qui figure pages 101 et 102 du livre Du côté de chez Malaparte :

Peut-être vous dirais-je, un de ces jours, combien je suis votre ami, combien je suis heureux de vous avoir connus, Sonia et vous, mon cher Guérin. Vous savez que je n’aime pas les êtres humains : mais quand ils sont de qualité, de votre qualité, il n’y a rien au monde qui me fasse autant plaisir que leur présence. (16 avril 1950)

Je sais malheureusement que je ne pourrai jamais rencontrer Malaparte à Paris, à Capri ou ailleurs mais j’ai déjà fixé rendez-vous à Malaparte, dans l’au-delà, puisque je lui ai demandé de venir à ma rencontre et de m’ouvrir en personne la porte du paradis. Je sais qu’il le fera, et que nous discuterons à bâtons rompus, en arpentant les longs chemins du septième ciel, avec Febo courant à nos côtés.

Je ne sais pas si j’aurai un jour, avant de quitter cette terre, le privilège d’accéder, comme Raymond Guérin, à la “Casa come me”, m’y rendre pour percer tous les mystères de Malaparte, me sentir plus proche de lui, rentrer dans son intimité, le comprendre “tendrement, totalement, tragiquement”.

Je suis en effet persuadée que c’est seulement et uniquement en “habitant” cette maison solitaire, à l’insolente beauté mais néanmoins si fragile devant les éléments déchaînés, cette casa come me, qu’il est possible de percer le “mystère Malaparte”.

Et c’est cela qui me manque…

Pourrai-je un jour vivre ce rêve, atteindre ce sommet du désir, réaliser ce voyage initiatique, me recueillir longuement devant la tombe de Febo, me déplacer religieusement dans cet atrium aux baies immenses, grimper lentement chacune des 32 marches de cet escalier à la géométrie parfaite qui mène au paradis, marcher délicatement sur ces carreaux rouge pompéien, me perdre en prenant tout mon temps derrière cette blanche ponctuation, contempler hors du temps l’horizon le plus pur d’Italie, me pâmer devant la beauté des paysages et prononcer cette phrase, que Malaparte aurait pu inventer : Je ne regarde pas les paysages, mais ce sont les paysages qui me regardent !

Textes protégés par Copyright : 2010-2018 © Carole Darchy